國共爭奪編輯部 考證香港報業

文:周奕 編輯:彭月

編按:早前,鄭明仁在本版撰文討論特殊時期國共雙方在香港報界的角力,同為資深傳媒人的周奕認為前文有三個問題值得商榷,今日他撰文回應鄭明仁文章中的問題。

2月21日世紀版刊出鄭明仁先生的《國共在香港報紙的內戰》(以下簡稱「鄭文」),其中談到國共爭奪香港《星島日報》編輯部,若干事實與論點均有值得商榷之處,現將之歸納為3個問題:一,共黨是否主動打入《星島日報》?二,所謂「接管編輯部的共產黨幹部」是否「被勝利衝昏了頭腦,行事太張揚」,導致《星島》政治態度愈來愈左傾?三,最後是否「由港英政府和國民黨政府聯手,逼令《星島》大老闆胡文虎家族『清黨』」?

值得商榷的三個問題

本人在2013年初曾對上述事件進行探討,得到此事之主要人物之一張問強(又名張思健)的兒子張新峰(已故)的答覆,並向我提交一份書面材料,我根據這份材料撰寫了一段文字刊登在拙作《香港工運史簡篇.附錄二》(利訊出版社,2013年7月,頁308)。該份材料說,林靄民主持《星島日報》之後,深知編輯部沒有自己的人是難以辦得好的,適逢他的同鄉世交、原汕頭《星華日報》(星系報之一)總編輯張問強回到香港,林請張問強出任主筆,同時通過張延攬了一批思想左傾的採編人員。鄭文指這個行動是共黨主動,但是我的材料說張問強是被動而順水推舟,鄭文列舉的採編名單共計10人(特約及周刊主編不計在內),就可以「接管編輯部」,熟悉報社運作的人恐怕不會同意。而且這批人並不能「接管」星島編輯部,其實應列為林靄民的班底。

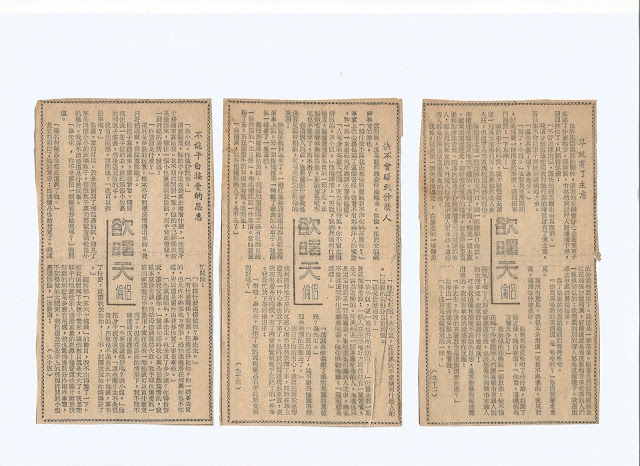

第二個問題是這批人是否「行事太張揚」,導致《星島》政治態度愈來愈左傾?首先要解決一個關鍵問題,這批人何時暴露行徑?解放前我曾經在《文匯報》上看過一則啟事,幾位報人宣布「退出星島日報」,一直將之記在心裏。我在2013年向張新峰查問,他告訴我確實的年份和大約月份,於是翻查舊報,果然給我找到了,1949年4月26日在《華商報》、《文匯報》和《大公報》同日刊登(《大公報》所刊啟事)。張新峰的資料說,當時的決定是退出七人,其中五人在報上刊登啟事,此舉是讓林靄民交差,用以保護其餘人留下來,並不是所有人全部撤退。正因如此,才有《星島日報》在1949年10月15日那則「廣州天亮了」的大字標題。

鄭文說「1949年5月,港英警方政治部主任黃翠微約見林靄民,逼迫他開除主筆張問強和外電編譯曹綿之」,但不果;「兩個月後,國民黨廣州市黨部主任高信,傳召《星島》董事長胡好(胡文虎之子)到廣州面談,要他開除要聞版編輯潘朗和華南版主編司徒丙鶴」。文中所說「1949年5月」,這個日期不對,因為潘朗和司徒丙鶴已於4月26日「退出星島日晚報」,該則辭職聲明是鐵證。據此事的發展日期推算,國民黨穗市黨部傳召胡好應是1949年4月20日或以前,而「黃翠微約見林靄民」應是2月中旬左右,這是國民黨作出要求星島「清理門戶」之最早時刻。

一九四九年的轉折點

1949年2月中旬發生什麼事情?這個時期恰恰是中國內戰的關鍵時刻,從1948年12月算起:平津戰役開展、淮海戰役結束,跟着是天津和北平的解放。到1949年2月,出現國共和談,到底是解放軍渡過長江解放全中國抑或是劃江而治?這是一個重大的轉折時期,那麼,打入《星島日報》的共黨分子定然欣喜若狂,會在報紙上大肆宣傳共黨的路線了。沒有!本人查閱1948年12月至1949年2月的《星島日報》,在這段關鍵時刻,《星島》版面表現,一言以蔽之曰小心翼翼。淮海戰役國軍55萬人被殲,《星島》的版面上隻字全無;天津、北平這兩座名城於一月先後解放,《星島》並沒有醒目的標題,甚至連「易手」的字眼亦欠奉,只是以平和的筆調報道這兩座城市在解放軍進城前或後的市況,平淡得彷彿這些事情發生在外國似的。上面指的是從《星島日報》的版面表現和標題來分析,至於報道的內容或者社論中間有否塞入「私貨」,我不能擔保,即或偶有出現,總不能算是「行事太張揚」了罷。

第三個問題,所謂「由港英政府和國民黨政府聯手」,這個說法我不敢苟同,原因是港英對國共之爭是從不介入的。鄭文的論據是「港英警方政治部主任黃翠微」要林靄民開除兩個人,難道一個警方人員出面就可以說是港英出手嗎?再說,黃翠微這個人能否稱之為警官也是一個問題。請注意,那是1949年,政治部主任這麼敏感部門的職位不可能由華人出任。那麼黃翠微是什麼人?我曾經看過的一些文章指黃翠微是政治部的探目,與國民黨有千絲萬縷的關係,並且偶爾代國民黨出面辦事。在那個年代,只要有關係,私人都可以找熟悉的警員代為辦事,當時港英警方的規管並不嚴,林靄民給黃翠微一個不瞅不睬就是最好的答案,而黃翠微的干預亦戛然而止。可以說,黃翠微把這件事退回給國民黨,讓廣州黨部出面去辦。由此可證明所謂「聯手」連絲毫有力的論據都欠奉。倘若仍有人堅持港英干預的說法,那麼,此說足以證明這個「港英」是窩囊廢,連一點小事都辦不成。

評論《星島日報》的「左傾」,論者大都把注意力投向那則「廣州天亮了」的大字標題,忽視了當時大老闆胡文虎的態度。個人認為,做大生意的人是要看政治風向的,其中一個轉折點值得留意:1950年1月7日,《星島日報》「投共」了。

與中共的蜜月期

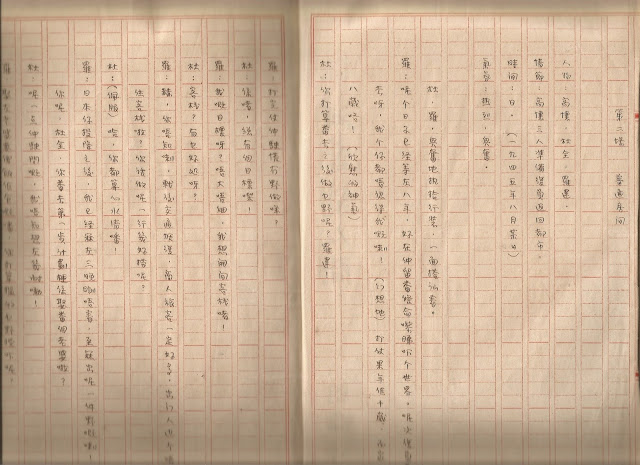

眾所周知,所有報紙每一版都印上當天的日期,中文報紙都是冠以「中華民國」的年號,到中華人民共和國成立,以公元取代了「中華民國」的年號,於是香港的親共報紙都照此辦理,想不到《星島日報》在適當時刻作出重大的改變。我找到1950年1月6日和1月7日兩天的《星島》第一版,報頭的年號由「中華民國」改為公元了。這樣更改恐怕不是總編輯或社長能作主的,不過《星島》選擇了英國承認北京政府這一天來作出這個重大決定,下注得恰到好處。值得留意的是:1月6日報頭側有兩行字,而1月7日只留下「香港政府特許刊登法律性質廣告之有效刊物」,至於另外一行「國民政府僑務委員會發給登記證文字第三號」被剷走了,即是說,《星島日報》連國民政府的護身符也不要了。這個轉變,從來未被人們給予足夠的注視!

香港的人口不多,報紙銷量有限,一直以來報紙的生存主要靠銷數(廣告的收入是次要的),所以要爭取外銷。在相當長的一段時期(可以引伸到二戰前)國內的政局動盪,香港的報紙內容有一定的自由度,因而內銷有市場,所以1949年國民黨廣州市黨部以停止《星島日報》的進口威脅胡好而奏效。解放初期一段期間,《華僑》、《星島》均可以內銷廣州。《星島日報》這次「投共」,很可能與爭取內銷有關。

不過胡文虎跟中共的蜜月很快就完結。大概是1950年中,廣州禁止「反動刊物」進口,《星島》及《華僑》兩報均在內。這個時候,輪到國民黨向這兩報招手了,容許他們的報紙進口台灣,條件是報刊必須冠上「中華民國」的年號。這件事對《華僑日報》沒有問題,該報從未改變年號。《星島》怎麼辦呢?很簡單,在公元之後加「中華民國」的年號,例如:「一九五一年(中華民國四十年)╳月╳日」。如此這般,國民黨總算把胡文虎「統戰」回去了。

應該怎樣寫歷史

胡文虎跟中共的決裂恐怕是廣州市的追稅事件,市府藉口永安堂瞞稅沒收了永安堂在廣州的物業,林靄民大概是這段期間離開了《星島日報》。至於林「與親共人士籌備復刊《循環日報》」則是1959年,而不是1952年。林靄民應是「大報」《循環日報》的社長,而不是「小報」《正午報》的社長(《正午報》的創辦遲於《循環日報》)。

鄭文還有一些主觀臆測的推論,不打算在這裏臚列了。個人認為,歷史研究不應過於主觀,否則面對鳳毛麟角的資料,容易推斷失誤。

順帶交代一下,大約在1975年間,當時我在《文匯報》任要聞副主任,有一次,老總交來一本簡字小冊子,內容是香港各報的概況,沒有編著名單和出版單位,大概是僅供國內有關單位參閱的資料,老總要求我和另一位同事對此作出修訂補充,第二年再辦一次。因此本人對香港報紙的沿革發展略知一二。

(標題為編輯所擬,原題:六十年前的星島事件考證)

作者簡介:資深傳媒人,知名攝影家。1959年進入香港《文匯報》任記者兼攝影記者,1987年任副總經理至退休。著作:《香港左派鬥爭史》、《香港工運史》等。

(《明報》二O一八年三月十七日)

水橫舟回應:

鄭明仁那篇文章主要根據司徒丙鶴的說法,過於單薄,老左的回憶失真率頗高,周奕這篇文也不夠深入考證,容若早於2011年8月的明報月刊就也寫過胡文虎由親共轉反共的原因。根本在於中共胃口太大太霸道太殘忍,這些周奕就將之輕描淡寫,中共在1949年底發行「人民勝利折實公債」,凡工商界(指為資本家)都要「定額認購」,胡文虎更是一個大目標。由於「定額」過高,胡氏無法全部「認購」,這就觸怒了當局,將胡氏在內地的產業全部沒收,其中廣州長堤的虎標永安堂,成了廣東省總工會的會所。永安堂藥物及星系報紙,一律禁止內銷。到了1950年12月,更有多名《星島日報》記者在在陸被指為文化特務,遭處決和判刑。手段咁殘酷,原本對中共有過幻想和寄望的胡老闆點會唔反共??????

共產黨事先張揚的殺記者事件:http://www.open.com.hk/content.php?id=1800#.WrTNgC5uaM9

另外,林靄民是在1959年與曹聚仁等、獲中共幕後支持,復辦《循環日報》,林出任社長及至1960年停刊,1961年轉而出版《正午報》。林出任《正午報》社長,他1964年去世時的頭銜就係《正午報》社長。據司徒鶴回憶,林是1952年離開星島,1952至1959年期間做了什麼??不詳。

文:周奕 編輯:彭月

《大公報》所刊啟事

1950年1月6日和1月7日兩天的《星島》第一版

編按:早前,鄭明仁在本版撰文討論特殊時期國共雙方在香港報界的角力,同為資深傳媒人的周奕認為前文有三個問題值得商榷,今日他撰文回應鄭明仁文章中的問題。

2月21日世紀版刊出鄭明仁先生的《國共在香港報紙的內戰》(以下簡稱「鄭文」),其中談到國共爭奪香港《星島日報》編輯部,若干事實與論點均有值得商榷之處,現將之歸納為3個問題:一,共黨是否主動打入《星島日報》?二,所謂「接管編輯部的共產黨幹部」是否「被勝利衝昏了頭腦,行事太張揚」,導致《星島》政治態度愈來愈左傾?三,最後是否「由港英政府和國民黨政府聯手,逼令《星島》大老闆胡文虎家族『清黨』」?

值得商榷的三個問題

本人在2013年初曾對上述事件進行探討,得到此事之主要人物之一張問強(又名張思健)的兒子張新峰(已故)的答覆,並向我提交一份書面材料,我根據這份材料撰寫了一段文字刊登在拙作《香港工運史簡篇.附錄二》(利訊出版社,2013年7月,頁308)。該份材料說,林靄民主持《星島日報》之後,深知編輯部沒有自己的人是難以辦得好的,適逢他的同鄉世交、原汕頭《星華日報》(星系報之一)總編輯張問強回到香港,林請張問強出任主筆,同時通過張延攬了一批思想左傾的採編人員。鄭文指這個行動是共黨主動,但是我的材料說張問強是被動而順水推舟,鄭文列舉的採編名單共計10人(特約及周刊主編不計在內),就可以「接管編輯部」,熟悉報社運作的人恐怕不會同意。而且這批人並不能「接管」星島編輯部,其實應列為林靄民的班底。

第二個問題是這批人是否「行事太張揚」,導致《星島》政治態度愈來愈左傾?首先要解決一個關鍵問題,這批人何時暴露行徑?解放前我曾經在《文匯報》上看過一則啟事,幾位報人宣布「退出星島日報」,一直將之記在心裏。我在2013年向張新峰查問,他告訴我確實的年份和大約月份,於是翻查舊報,果然給我找到了,1949年4月26日在《華商報》、《文匯報》和《大公報》同日刊登(《大公報》所刊啟事)。張新峰的資料說,當時的決定是退出七人,其中五人在報上刊登啟事,此舉是讓林靄民交差,用以保護其餘人留下來,並不是所有人全部撤退。正因如此,才有《星島日報》在1949年10月15日那則「廣州天亮了」的大字標題。

鄭文說「1949年5月,港英警方政治部主任黃翠微約見林靄民,逼迫他開除主筆張問強和外電編譯曹綿之」,但不果;「兩個月後,國民黨廣州市黨部主任高信,傳召《星島》董事長胡好(胡文虎之子)到廣州面談,要他開除要聞版編輯潘朗和華南版主編司徒丙鶴」。文中所說「1949年5月」,這個日期不對,因為潘朗和司徒丙鶴已於4月26日「退出星島日晚報」,該則辭職聲明是鐵證。據此事的發展日期推算,國民黨穗市黨部傳召胡好應是1949年4月20日或以前,而「黃翠微約見林靄民」應是2月中旬左右,這是國民黨作出要求星島「清理門戶」之最早時刻。

一九四九年的轉折點

1949年2月中旬發生什麼事情?這個時期恰恰是中國內戰的關鍵時刻,從1948年12月算起:平津戰役開展、淮海戰役結束,跟着是天津和北平的解放。到1949年2月,出現國共和談,到底是解放軍渡過長江解放全中國抑或是劃江而治?這是一個重大的轉折時期,那麼,打入《星島日報》的共黨分子定然欣喜若狂,會在報紙上大肆宣傳共黨的路線了。沒有!本人查閱1948年12月至1949年2月的《星島日報》,在這段關鍵時刻,《星島》版面表現,一言以蔽之曰小心翼翼。淮海戰役國軍55萬人被殲,《星島》的版面上隻字全無;天津、北平這兩座名城於一月先後解放,《星島》並沒有醒目的標題,甚至連「易手」的字眼亦欠奉,只是以平和的筆調報道這兩座城市在解放軍進城前或後的市況,平淡得彷彿這些事情發生在外國似的。上面指的是從《星島日報》的版面表現和標題來分析,至於報道的內容或者社論中間有否塞入「私貨」,我不能擔保,即或偶有出現,總不能算是「行事太張揚」了罷。

第三個問題,所謂「由港英政府和國民黨政府聯手」,這個說法我不敢苟同,原因是港英對國共之爭是從不介入的。鄭文的論據是「港英警方政治部主任黃翠微」要林靄民開除兩個人,難道一個警方人員出面就可以說是港英出手嗎?再說,黃翠微這個人能否稱之為警官也是一個問題。請注意,那是1949年,政治部主任這麼敏感部門的職位不可能由華人出任。那麼黃翠微是什麼人?我曾經看過的一些文章指黃翠微是政治部的探目,與國民黨有千絲萬縷的關係,並且偶爾代國民黨出面辦事。在那個年代,只要有關係,私人都可以找熟悉的警員代為辦事,當時港英警方的規管並不嚴,林靄民給黃翠微一個不瞅不睬就是最好的答案,而黃翠微的干預亦戛然而止。可以說,黃翠微把這件事退回給國民黨,讓廣州黨部出面去辦。由此可證明所謂「聯手」連絲毫有力的論據都欠奉。倘若仍有人堅持港英干預的說法,那麼,此說足以證明這個「港英」是窩囊廢,連一點小事都辦不成。

評論《星島日報》的「左傾」,論者大都把注意力投向那則「廣州天亮了」的大字標題,忽視了當時大老闆胡文虎的態度。個人認為,做大生意的人是要看政治風向的,其中一個轉折點值得留意:1950年1月7日,《星島日報》「投共」了。

與中共的蜜月期

眾所周知,所有報紙每一版都印上當天的日期,中文報紙都是冠以「中華民國」的年號,到中華人民共和國成立,以公元取代了「中華民國」的年號,於是香港的親共報紙都照此辦理,想不到《星島日報》在適當時刻作出重大的改變。我找到1950年1月6日和1月7日兩天的《星島》第一版,報頭的年號由「中華民國」改為公元了。這樣更改恐怕不是總編輯或社長能作主的,不過《星島》選擇了英國承認北京政府這一天來作出這個重大決定,下注得恰到好處。值得留意的是:1月6日報頭側有兩行字,而1月7日只留下「香港政府特許刊登法律性質廣告之有效刊物」,至於另外一行「國民政府僑務委員會發給登記證文字第三號」被剷走了,即是說,《星島日報》連國民政府的護身符也不要了。這個轉變,從來未被人們給予足夠的注視!

香港的人口不多,報紙銷量有限,一直以來報紙的生存主要靠銷數(廣告的收入是次要的),所以要爭取外銷。在相當長的一段時期(可以引伸到二戰前)國內的政局動盪,香港的報紙內容有一定的自由度,因而內銷有市場,所以1949年國民黨廣州市黨部以停止《星島日報》的進口威脅胡好而奏效。解放初期一段期間,《華僑》、《星島》均可以內銷廣州。《星島日報》這次「投共」,很可能與爭取內銷有關。

不過胡文虎跟中共的蜜月很快就完結。大概是1950年中,廣州禁止「反動刊物」進口,《星島》及《華僑》兩報均在內。這個時候,輪到國民黨向這兩報招手了,容許他們的報紙進口台灣,條件是報刊必須冠上「中華民國」的年號。這件事對《華僑日報》沒有問題,該報從未改變年號。《星島》怎麼辦呢?很簡單,在公元之後加「中華民國」的年號,例如:「一九五一年(中華民國四十年)╳月╳日」。如此這般,國民黨總算把胡文虎「統戰」回去了。

應該怎樣寫歷史

胡文虎跟中共的決裂恐怕是廣州市的追稅事件,市府藉口永安堂瞞稅沒收了永安堂在廣州的物業,林靄民大概是這段期間離開了《星島日報》。至於林「與親共人士籌備復刊《循環日報》」則是1959年,而不是1952年。林靄民應是「大報」《循環日報》的社長,而不是「小報」《正午報》的社長(《正午報》的創辦遲於《循環日報》)。

鄭文還有一些主觀臆測的推論,不打算在這裏臚列了。個人認為,歷史研究不應過於主觀,否則面對鳳毛麟角的資料,容易推斷失誤。

順帶交代一下,大約在1975年間,當時我在《文匯報》任要聞副主任,有一次,老總交來一本簡字小冊子,內容是香港各報的概況,沒有編著名單和出版單位,大概是僅供國內有關單位參閱的資料,老總要求我和另一位同事對此作出修訂補充,第二年再辦一次。因此本人對香港報紙的沿革發展略知一二。

(標題為編輯所擬,原題:六十年前的星島事件考證)

作者簡介:資深傳媒人,知名攝影家。1959年進入香港《文匯報》任記者兼攝影記者,1987年任副總經理至退休。著作:《香港左派鬥爭史》、《香港工運史》等。

(《明報》二O一八年三月十七日)

水橫舟回應:

鄭明仁那篇文章主要根據司徒丙鶴的說法,過於單薄,老左的回憶失真率頗高,周奕這篇文也不夠深入考證,容若早於2011年8月的明報月刊就也寫過胡文虎由親共轉反共的原因。根本在於中共胃口太大太霸道太殘忍,這些周奕就將之輕描淡寫,中共在1949年底發行「人民勝利折實公債」,凡工商界(指為資本家)都要「定額認購」,胡文虎更是一個大目標。由於「定額」過高,胡氏無法全部「認購」,這就觸怒了當局,將胡氏在內地的產業全部沒收,其中廣州長堤的虎標永安堂,成了廣東省總工會的會所。永安堂藥物及星系報紙,一律禁止內銷。到了1950年12月,更有多名《星島日報》記者在在陸被指為文化特務,遭處決和判刑。手段咁殘酷,原本對中共有過幻想和寄望的胡老闆點會唔反共??????

共產黨事先張揚的殺記者事件:http://www.open.com.hk/content.php?id=1800#.WrTNgC5uaM9

另外,林靄民是在1959年與曹聚仁等、獲中共幕後支持,復辦《循環日報》,林出任社長及至1960年停刊,1961年轉而出版《正午報》。林出任《正午報》社長,他1964年去世時的頭銜就係《正午報》社長。據司徒鶴回憶,林是1952年離開星島,1952至1959年期間做了什麼??不詳。